写経行

写経について

私たち善隣信徒が日々お唱えしている「聖経 善隣の園」は御神尊の大いなる愛の心を私たちの霊にいただく祈りの経典であります。

写経はこの御聖経を一字一句、心を込めて書くことによって神様と自分自身の霊を妙合させていただくありがたい修行であります。また写経をすることによって善隣の園顕現、世界平和祈願へ向かう御神力を授かり、我・人、偕に幸せな道を歩んでいくことができます。自分自身の幸せはもちろん、すべての人の幸せのために写経に取り組んではいかがでしょうか。

写経の種類

1.御聖経写経

半紙を準備し、御聖経の善隣道場観から順にむすびの祈りのことばまでを筆又は筆ペンを使って写していく写経です。御聖経の全てを綴っていくので、日々読誦している文言を一字一句写経していくことにより、その意味をより深く理解できることでしょう。

[御聖経写経の取り扱い]

一.写経の作法に従って下さい。

二.御聖経一巻を所定の用紙に写経してください。

写経行作法

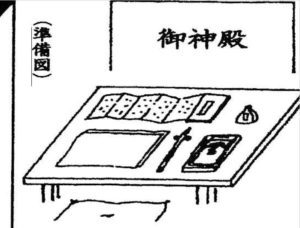

1⃣ 準備

- 鎮魂瑞を御神殿にお供えし、お祈りをしておきます。

- 写経の机を御神殿前に用意し、机の上に硯、墨、台紙、写経紙、鎮魂瑞、御聖経を置きます。

- 御神殿に向かって正座し、一揖二拝二拍手の礼拝をします。

- 心を静め、鎮魂瑞を硯に数滴落とし、静かに墨をすります。

- 墨がすりあがったら、筆をとり、御璽経を九回お唱えして書き始めます。

2⃣ 書き方 (御聖経を見ながら写経します)

- 善隣道場観、幽顕詞、祈りのことば、一節~八十五節、祈りのことば、満願年月日、氏名、年齢の順に書きます。(台紙を敷きます)

- 書体は楷書です。題以外は字間を開けずにつめて書きます。

- 節をあらわす数字は書きません。

- 誤字、脱字の書き損じがあった時は、文字を加えたり、消したりせずに、その行の上段に「ゝ」の印をつけ、そのまま後を続けます。(書き損じは最後に書きます)

- 中座して、再度始める時は、一揖二拝二拍手の礼拝をします。続きを後日にまわす時は、御神殿にお供えしておきます。

- ひと通り書き終えたら、初めから読み直し、家族に目を通して頂くのもよいでしょう。書き損じた文字は、最終文字の後に書きます。

- 続いて、写経満願の日付、写経者氏名、年齢を記入し、完了します。

- 最後に御璽経九回をお唱えし、一揖二拝二拍手、やります三唱をします。

2.御璽経写経

御聖経写経同様、半紙を準備し、こちらは御璽経(天地一切一心正念経)を70回書いていく写経となります。御聖経写経とは違い、取り組みやすい写経になっていますが、御璽経70回を写経することで十分御聖経一巻の徳にあたります。また、御聖経写経では御璽経を一度しか綴らないため、この写経とセットで取り組まれてはいかがでしょうか。

[御璽経写経の取り扱い]

一.写経の作法に従って下さい。

二.御璽経七十回を所定の用紙に写経してください。

写経行作法

1⃣ 準備

- 鎮魂瑞で墨をすり、御璽経を九回お唱えして書き始めます。

- 墨汁を使う場合は鎮魂瑞を一滴入れてください。

- 筆ペンを使う場合は最初に筆先を鎮魂瑞につけてください。

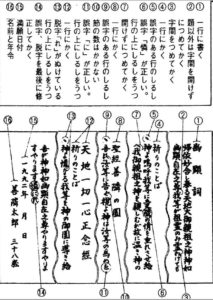

2⃣ 書き方

- 御璽経七十回、満願年月日、氏名、年齢の順に書きます。(台紙を敷きます)

- 書体は楷書です。一行に御璽経一回を書きます。

- 誤字、脱字の書き損じがあった時は、文字を加えたり、消したりせずに、その行の上段に「ゝ」の印をつけ、そのまま後を続けます。(書き損じは最後に書きます)

3.なぞり写経

こちらは冊子となっており、予め御聖経の言霊が示されている部分をなぞって写経をしていきます。鉛筆やボールペンでもよいです。

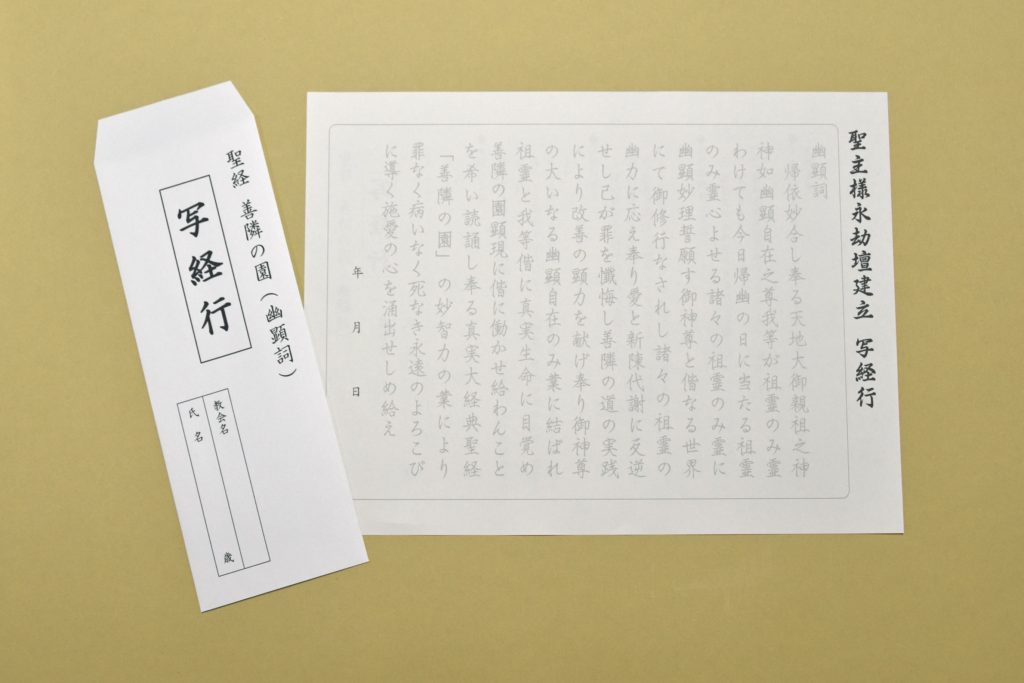

4.聖経 善隣の園(幽顕詞)写経行

御神尊と御先祖様に捧げる詞として、聖主様によって制定されました。

祈り・写経することにより、御神尊・御先祖様の幽界と顕界の私達とが強く結ばれ、充実した喜びの生活が出来るようになります。

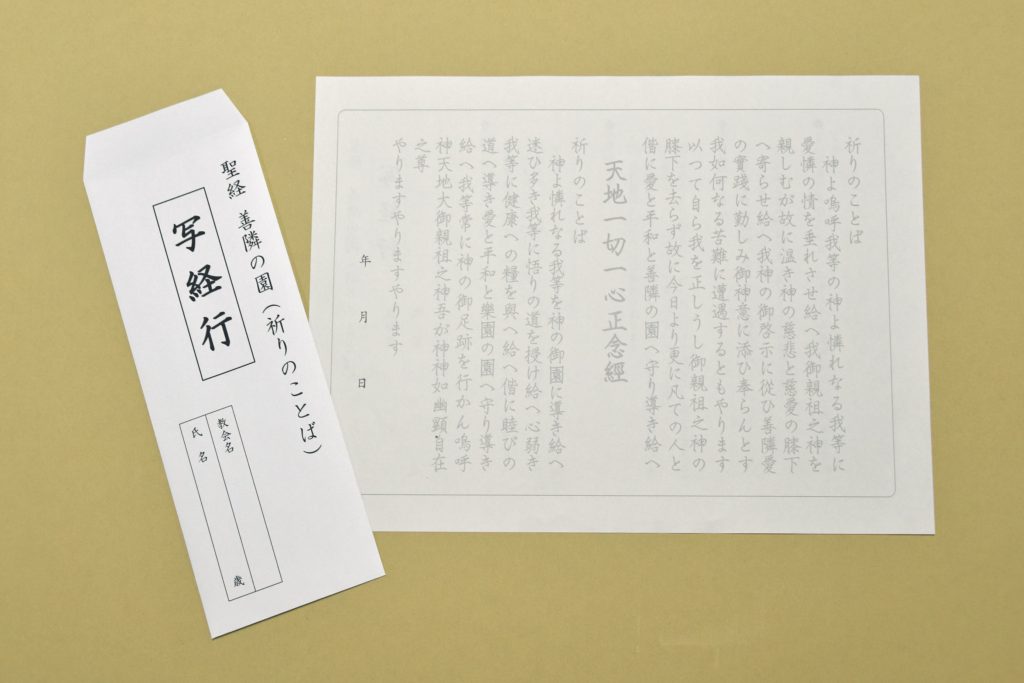

5.聖経 善隣の園(祈りのことば)写経行

御神尊様が聖経八十五節を唱えるにあたり、その前後に祈りの心構えとして示されたものです。

私達のすべての願いは、この規制された(祈りのことば)の中に含まれており、私情私心から素直に祈れば、これが誠の祈りとなり神に通じる祈りとなります。

写経セットの入手方法

最寄りの教会又は本庁で拝受出来ます。

写経満願後の取り扱い

- 用紙を写経袋に入れ、御神殿にお供えします。

- 写経行用の誓願感謝袋に、あなたの誓願感謝のことがらを記入し、奉納金(千円以上)を入れて御神殿へお供えします。

- この後、満願の祈りを捧げます。

- 写経と奉納袋は教会を通じて献納して下さい。まずは10月20日の御神尊感謝大祭までに本庁へお届けしましょう。